Weil:

Er ist ja ein mechanisches Bauteil, mit einer kleinen Masse, die beim Schalten auf dem Gegenpol abgebremst werden muß. Dabei "hüpft" es für ein paar Tausendstel Sekunden, bis es zur Ruhe kommt und damit endgültig schaltet. Dies nennt man "Prellen".

Beim Schalten einer Glühbirne z.B. ist das nicht schlimm und auch nicht merkbar. Wenn man jedoch eine normal schnelle Elektronik bedienen will, kann es durchaus sein, daß sie dieses Prellen als mehrfaches Schalten interpretiert und somit nicht wie gewollt reagiert.

Sie merken das z.B. auch bei einer defekten Computer-Tastatur, wenn ab und zu bei einem einzigen Tastendruck gleich zwei Buchstaben eingegeben werden.

Ganz schlimm ist es bei billig-billig-Tastern. Wenn Sie da einmal hineinschauen: oh Graus, daß das überhaupt funktioniert!

Es gibt Relais mit quecksilberbenetzten Kontakten. Der Quecksilber-Tropfen umschließt eine Hälfte des Kontaktes und schließt den Kontakt elektrisch, obwohl der mechanisch (noch) prellt. Leider steht uns kein Foto eines solchen Kontaktes zur Verfügung. Wegen der Umwelt-Problematik mit Quecksilber werden solche Relais nur noch für Sonderanwendungen verwendet.

Um so ein Prellen zu umgehen, brauchen Sie eine Elektronik, die das verhindert. Dazu gibt es, wie so oft, mehrere Möglichkeiten:

a) mit einem Kondensator

b) mit einem FlipFlop

c) mit einem Monoflop

d) mit einem Schmitt-Trigger

e) mit Software (in einem Controller, falls der sowieso schon vorhanden ist)

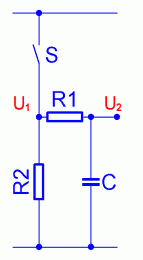

a) mit einem Kondensator

a) mit einem KondensatorZusammen mit 1...2 Widerständen verzögert (oder: glättet) der die Schaltimpulse, die von dem prellenden Kontakt kommen.

Dabei ist R1 der berühmte "Angstwiderstand", der nur dazu dient, den Strom durch den Schalter beim Einschalten zu begrenzen. Dieser wird nämlich kurzfristig (fast) unendlich hoch. Der Verfasser hat es schon erlebt, daß so ein Schalter nur ein einziges Mal eingeschaltet hat und sich nie wieder öffnen ließ, weil seine Kontakte zusammengeschmort waren. (Diese Warnung gilt für jegliches Schalten eines Kondensators, auch mit Transistoren.) Der Wert von R1 sollte klein sein, etwa 1 kΩ. Bei 15 Volt Betriebsspannung würden dann maximal 15 mA Strom fließen. (Zur Berechnung s. bei Auswahl von Widerständen.)

R2 sollte mindestens 10-mal so groß sein wie R1. C ergibt zusammen mit R1 + R2 die "Überbrückungszeit" zwischen den Schaltlücken beim Prellen. Mit 10 kΩ und 1 µF dauert das etwa 1/100 sec. Das müßte in allen Fällen ausreichen.

Zur Berechnung s. hier.

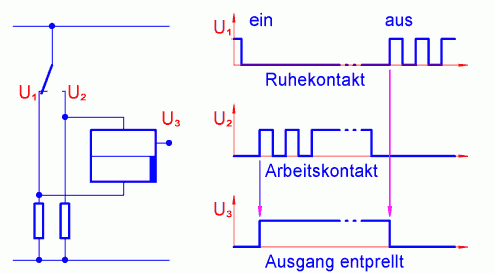

b) mit einem FlipFlop

b) mit einem FlipFlopDazu braucht man einen Schalter mit einem Umschaltkontakt. Der Arbeitskontakt schaltet ein ("Flip"), der Ruhekontakt wieder aus ("Flop"). Flip bzw. Flop passiert bei der ersten Berührung der Kontakte im Schalter, alle weiteren werden ignoriert. Bei "Kontakte offen", also wenn weder der Arbeits- noch der Ruhekontakt schließen, bleibt der Ausgang des FlipFlops unverändert. Kommen Sie also bitte nicht auf die Idee, den Ruhekontakt durch einen Widerstand nach Masse zu ersetzen. Das funktioniert nicht, weil beim Prellen bei jedem Öffnen des Arbeits-Kontaktes sofort durch den Widerstand ein Signal nach Masse erzeugt wird, das dann automatisch auch ein Flop bewirkt. Und genau das sollte ja vermieden werden!

Die Widerstände sollten Werte zwischen 1 und 10 kΩ haben.

Als FlipFlop könnten ICs namens

CD4013, CD4042, CD4095, CD4096 (alles CMOS) oder

SN74LS76, SN74LS109, SN74LS112 (alles TTL)

eingesetzt werden. Dies sind elektronische Bauteile, die nur innerhalb einer elektronischen Schaltung funktionieren, nicht "einfach so als Einzelstücke".

Vorteil bei richtiger Auslegung: sofortiges Bearbeiten des Signals, eindeutiges Verhalten völlig ohne Probleme

Nachteil: ein Schalter mit Umschalt-Kontakt ist zwingend erforderlich sowie eine elektronische Schaltung mit einem der o.g. ICs.

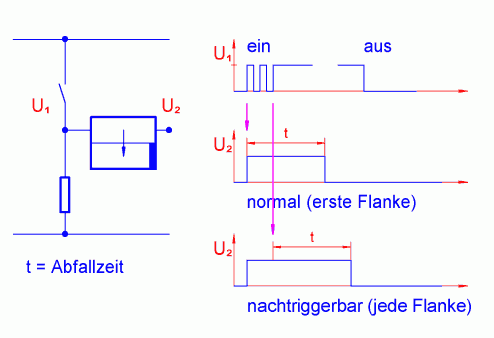

c) mit einem Monoflop

c) mit einem MonoflopEin Monoflop ist eine Art Wecker (oder: Timer, Zeitschaltuhr), der einmal angestoßen wird und nach einer bestimmten Zeit "t" von allein wieder zurückfällt.

Der Tastendruck startet das Monoflop ("Flip"), und dessen Schaltzustand kann dann weiter ausgewertet werden. Alles Prellen wird ignoriert. Die Rückfallzeit des Monoflops kann eingestellt werden und bestimmt die Schalt-Dauer bei der Kontakt-Auswertung.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, wird das normale Monoflop von der ersten ansteigenden Flanke des Eingangssignals gestartet und fällt unbeirrt nach einer bestimmten Zeit zurück. Es gibt auch "nachtriggerbare" Monoflops: bei ihnen startet die Rückfallzeit bei jeder ansteigenden Flanke des Eingangssignals neu; also ist es für lange Schaltzeiten auch nicht viel besser zu gebrauchen.

Vorteil bei richtiger Auslegung: sofortiges Bearbeiten des Signals

Nachteil: einstellbare Schaltzeit, aber die ist nicht durch langen Tastendruck verlängerbar; kurze Impulse, wie sie als Störungen in langen Leitungen auftreten können, werden (ohne daß der Taster gedrückt wurde) als echte Schaltimpulse mißverstanden.

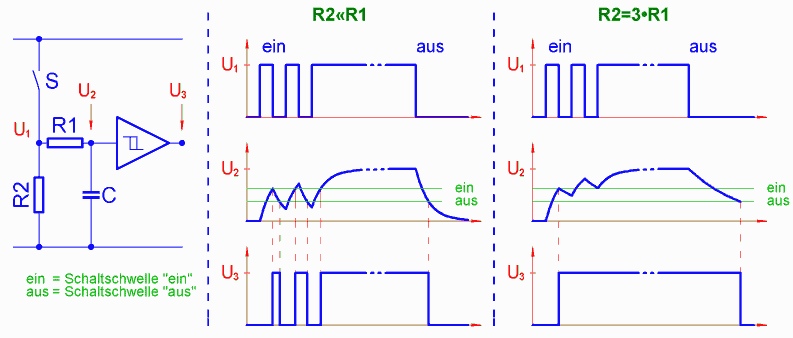

d) mit einem Schmitt-Trigger

d) mit einem Schmitt-TriggerVorsicht:

Ein Schmitt-Trigger kann nur ein sich langsam veränderndes Signal wie hinter einem Kondensator (s. oben) in ein digitales Signal (mit sehr steilen Flanken) umwandeln, mehr nicht. Er kann daher nicht zu einem Entprellen benutzt werden. Ein solcher Baustein hat eine genau definierte Einschaltschwelle und eine etwas darunter liegende Ausschaltschwelle.

Wie er als Zusatz-Stufe in der ersten vorgestellten Schaltung funktioniert, zeigen wir im obenstehenden Bild.

Lese-Anleitung:

Es ist wichtig, wie stark der Kondensator beim Prellen wieder entladen wird. Daher zeigen wir zwei verschiedene Szenarien, die sich im Verhältnis der Widerstände R1 und R2 unterscheiden. In der linken Kurvengruppe ist R2 sehr viel kleiner als R1, und in der rechten Gruppe etwa 3-mal so groß. Wird der Kondensator stark enladen, kann es zu ungewolltem Schalten des Schmitt-Triggers kommen, was natürlich zu vermeiden ist.

Die beiden Kurven U1 unterscheiden sich nicht; die Kurven (U2) entstehen durch die "Glättung" des prellenden Signals. Dort sind auch die Schaltschwellen des Schmitt-Triggers eingetragen.

Die Kurven für U1 und U2 beschreiben auch die Zustände bei Variante a).

Die untersten Kurven geben die Antwort des Schmitt-Triggers auf die unterschiedlichen Bedingungen wieder.

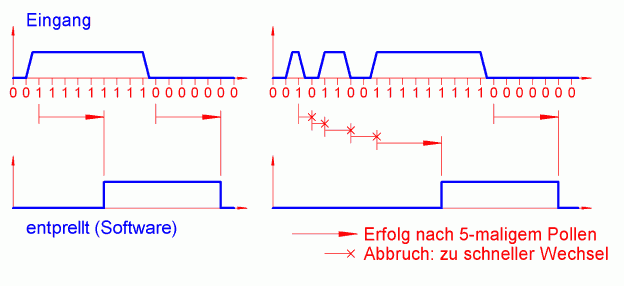

e1) mit Software, Fall 1

Es werden, z.B. auf langen Leitungen, Störimpulse erwartet, die unterdrückt werden sollen. Dabei wird

eine Verzögerung der Auswertung inkaufgenommen.

Es werden, z.B. auf langen Leitungen, Störimpulse erwartet, die unterdrückt werden sollen. Dabei wird

eine Verzögerung der Auswertung inkaufgenommen.Dazu fragen wir das Eingangssignal ständig ab (das nennt man "Pollen"). Erst wenn wir hintereinander mindestens 5 gleiche Ergebnisse haben, betrachten wir das Signal als gültig. Falls also zwischendurch das Signal einmal weggeht (Prellen), fangen wir wieder mit dem Zählen von vorn an. Im Prinzip kann dies ewig dauern.

Vorteil: bei richtigen Einstellungen exakte Ergebnisse

Nachteile: Zeitverzögerung, falsche Ergebnisse bei zu langsamem Abfragen (Prellen wird nicht erkannt), aufwendige Programmierung (Zähler, Merker für gültige und neu eingelesene Werte)

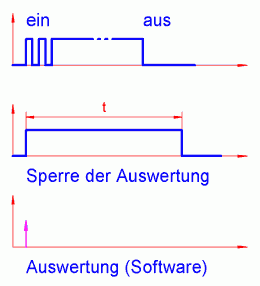

e2) mit Software, Fall 2

Es sollen (z.B. in einem Multitaskingsystem) Zustände geändert werden, wobei unbedingt nur einmal eine

Reaktion auf den Schaltimpuls erfolgen darf; Beispiel: es soll ein Zähler angesteuert werden. Das Ende des

Eingangssignals ist hier unwichtig.

Es sollen (z.B. in einem Multitaskingsystem) Zustände geändert werden, wobei unbedingt nur einmal eine

Reaktion auf den Schaltimpuls erfolgen darf; Beispiel: es soll ein Zähler angesteuert werden. Das Ende des

Eingangssignals ist hier unwichtig.

Hier bauen wir eine Art Sperre ein, die beim ersten Auftreten des Signals eingerichtet wird und erst dann wieder gelöscht wird, wenn das Signal mit Sicherheit wieder gegangen ist. Die Funktion ist ähnlich wie beim Monoflop, s. oben, aber mit einer extrem langen Zeit.

Vorteil: sofortige Reaktion, exakte Ergebnisse, relativ einfache Programmierung

Nachteil: schwere Fehler, wenn das Signal länger dauert als erwartet