Wir betrachten hier einen fast idealen Motor. Er ist mit einem Permanent-Magneten ausgestattet und darf nur an Gleichspannung betrieben werden.

Als wichtigste Vertreter sind die Fabrikate von escap und Faulhaber zu nennen; für andere Motoren gelten diese Betrachtungen mit Einschränkungen.

Der elektrische Teil des Motors besteht aus einer Rotor-Wicklung, einem Kommutator (= Stromwender) und den Bürsten. Andere Bezeichnungen sind Anker und Kollektor.

Jeder dieser Motoren kann auch als Generator verwendet werden. Treibt man die Motorwelle an, so kann an den Anschlußklemmen eine Spannung abgenommen werden. Diese ist um so höher, je schneller der Motor gedreht wird; doppelte Spannung bei doppelter Drehzahl. Dieses Verhältnis ist so genau, daß ein Faulhaber-Motor sehr gut auch als Tachomaschine verwendet werden kann.

Magnetisch gesehen besteht ein Motor aus einem fest ans Gehäuse gebundenen Permanentmagneten (Stator) und einem Magnetfeld im Rotor, das durch den hindurchfließenden Strom erzeugt wird. Dieses Feld steht quer zu dem Statorfeld. Nun stoßen sich gleichnamige Magnetpole (Nordpol - Nordpol) ab, und ungleichnamige (Nordpol - Südpol) ziehen sich an. Dadurch wird der Rotor in Bewegung versetzt. Mit dem Rotor dreht sich auch der Kommutator unter den Bürsten hindurch, so daß diese immer andere Spulen im Rotor mit Strom versorgen. So bleibt das Magnetfeld um den Rotor herum immer in (fast) gleicher Position, obwohl sich der Rotor dreht.

Polt man die Spannung an den Klemmen am Motor um, so fließt der Strom in die andere Richtung, und das Magnetfeld im Rotor ändert ebenfalls seine Richtung. Das Feld im Stator bleibt wie es ist. Es kann nicht geändert werden, da es sich ja um einen Permanentmagneten handelt. Der Erfolg ist, daß der Motor seine Drehrichtung wechselt.

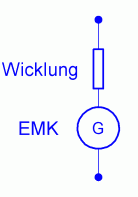

Das elektrische Ersatzschaltbild wäre dann (stark vereinfacht) ein Widerstand, der den Drahtwiderstand der

Wicklungen darstellt, eine Induktivität, die ebenfalls die Wicklungen darstellt, und ein Generator. Dazu

kämen noch Spannungsverluste an den Bürsten. Da dies alles in 'Grundlagen' nur verwirren würde,

beschränken wir uns hier auf die beiden wichtigsten Komponenten, den Wicklungswiderstand und den Generator.

Das elektrische Ersatzschaltbild wäre dann (stark vereinfacht) ein Widerstand, der den Drahtwiderstand der

Wicklungen darstellt, eine Induktivität, die ebenfalls die Wicklungen darstellt, und ein Generator. Dazu

kämen noch Spannungsverluste an den Bürsten. Da dies alles in 'Grundlagen' nur verwirren würde,

beschränken wir uns hier auf die beiden wichtigsten Komponenten, den Wicklungswiderstand und den Generator.So verwunderlich das im ersten Moment klingt: auch im Motor-Betrieb wirkt der Motor als Generator!

Dieser Generator erzeugt eine Spannung ('elektromotorische Kraft', EMK genannt), die der von außen angelegten Spannung entgegenwirkt und proportional (= linear abhängig von) der Drehzahl ist.

Im Stillstand ist die EMK = 0. Legt man nun Spannung an den Motor, so wird der Strom zu Beginn nur durch den Wicklungswiderstand begrenzt. Er ist maximal hoch und erzeugt im Rotor ein kräftiges Magnetfeld, das den Motor stark beschleunigt.

Rechenbeispiel: Die Motorwicklung hat 10 Ω, der Motor wird an 12 V angeschlossen. Dann fließt zu Beginn ein Strom von 12 V / 10 Ω = 1,2 Ampere.

Die nun entstehende EMK wirkt der treibenden Spannung entgegen, so daß die Spannung, die effektiv den Motor antreibt, immer geringer wird. Dadurch wird aber auch der Strom durch den Motor immer geringer, das Magnetfeld im Rotor ebenfalls. Es stellt sich ein stabiler Zustand ein, wo das Drehmoment (das ist die Kraft, die den Rotor dreht) gerade eben die Reibungsverluste im Motor ausgleicht.

Rechenbeispiel: Die Motorwicklung hat 10 Ω, der Motor ist an 12 V angeschlossen und läuft im Leerlauf. Wir nehmen an, die EMK ist 11,5 Volt. Dann fließt ein Strom (= 'Leerlaufstrom') von (12 V - 11,5 V) / 10 Ω = 0,05 Ampere.

Rückwärts betrachtet:

- zu den Reibungsverlusten gehört ein gewisses Drehmoment, das der Motor elektrisch aufbringen muß

- zu diesem Drehmoment gehört ein gewisser Strom

- zu diesem Strom wiederum eine bestimmte Spannungsdifferenz zwischen angelegter Spannung und EMK

- und zu dieser EMK wieder eine bestimmte Drehzahl.

Das bedeutet aber, daß zu einer bestimmten angelegten Spannung auch eine bestimmte Leerlaufdrehzahl gehört.

Na so was! Das haben wir doch schon immer geahnt!

In der Tat, bisher sagte uns das alles nicht viel Neues.

Soll der Motor nun aber etwas mehr tun als nur seine Lagerreibung überwinden, passiert Folgendes:

Die 'Bremskraft' steigt, also sinkt die Drehzahl des Motors, und damit auch die EMK. Nun vergrößert sich dadurch die Spannungsdifferenz, und der Strom steigt an. Dieser vergrößert das Drehmoment. Es stellt sich wieder ein stabiler Zustand ein, der durch erhöhten Strom und eine verringerte Drehzahl gekennzeichnet ist.

Das bedeutet auch, daß jede Steigerung der Belastung immer auch eine Verringerung der Drehzahl zur Folge hat.

Ist dies nicht gewünscht, so muß mit sehr viel Aufwand eine elektronische Regelung um den Motor herum aufgebaut werden. Der Motor allein kann dies konstruktionsbedingt (und wegen der Physik) nicht schaffen.

Für weitere Fragen stehen gern zur Verfügung:

- der MEC; Besichtigung und Fachsimpelei z.B. an unseren "Club-Abenden"

- der Autor: Hans Peter Kastner